Votre panier est actuellement vide !

Grès traditionnel de Puisaye

La Puisaye bénéficie d’une terre riche en argile. Dès le XIVe siècle, les artisans ont commencé à exploiter cette richesse naturelle. Ils ont rapidement découvert ses qualités majeures : l’argile est parfaitement étanche, et résiste à une cuisson à haute température.

Les grands centres de production

Pendant plus de trois siècles, des générations de potiers ont ainsi contribué au développement de l’économie locale en produisant de nombreuses pièces avant tout utilitaires. La Puisaye devient ainsi l’un des grands centres français de poterie de grès avec le Beauvaisis, l’Alsace, la Normandie et le Berry.

A partir du XVIIe siècle, la production s’intensifie pour atteindre son apogée au XIXe siècle.

Participant à la vie quotidienne, les grès de Puisaye satisfont avant tout les besoins immédiats liés à la consommation et à la conservation des aliments. En marge de ces grès, certaines pièces, plus décoratives et plus travaillées, sont réalisées sur commande et offertes à l’occasion de grands événements.

Plus de cinquante fours au XIXe siècle

D’abord fabriqués pour répondre aux besoins de la population locale, essentiellement paysanne, les grès de Puisaye prennent une réelle dimension commerciale au XIXe siècle. Plus de cinquante fours en activité font la renommée de la région. Leurs pièces se vendent dans tout le Nivernais, avant de descendre jusqu’à Nantes, en suivant la voie commerciale de la Loire.

L’étape suivante les mènera vers les grossistes et marchands parisiens. Depuis la capitale, ils essaimeront ensuite partout en Ile-de-France et partiront à la conquête du pays, surtout dans sa partie nord.

Vers des créations artistiques

La poterie traditionnelle disparaît petit à petit au profit d’une production artistique. Les derniers grands fours de la Puisaye fonctionneront jusqu’aux années 1950.

Aujourd’hui encore, quelques artisans et artistes perpétuent la tradition en fabriquant notamment des poteries de jardin.

Avant tout utilitaires, les grès de Puisaye répondaient à tous les besoins domestiques. Ils jalonnaient toutes les étapes de la vie quotidienne des habitants de la Puisaye. Au XVIIIe siècle et, plus encore, au XIXe, l’évolution des techniques de conservation a permis aux potiers d’exercer tout leur talent.

Pour conserver et stocker les aliments, on utilise des récipients pouvant parfois contenir de grandes quantités. On retrouve notamment des saloirs pour les viandes, des bonbonnes, des bouteilles, et des toules.

Nombre d’objets nécessaires pour le lait et ses dérivés ont également été produits, comme des biberons, des pots à lait, des égouttoirs et faisselles à fromage, des entonnoirs à lait, ou encore des barattes à beurre. . .

Le repas a également nécessité la création de nombreux grès, astucieusement adaptés, parmi lesquels : Des écuelles, des bols, des soupières. Sans oublier les pichets, les toulons, les cuilleriers comptent parmi les pièces les plus caractéristiques et les plus belle de la production de Puisaye.

Pour transporter les liquides, on trouve gourdes, bouteilles et cruches.

Le grès de Puisaye a également donné naissance à de nombreux petits objets domestiques. C’est le cas notamment des multiples écritoires, encriers, jouets, pots à tabac, pot à système « attrape-chien », bouillottes, lampes à huile, chandeliers, tirelires ou encore arrosoirs. Certains objets sont particulièrement décoratifs comme les vases, jardinières, ou pique-fleurs mais aussi les bouteilles couronnes ou les pichets trompeurs.

Et sur le toit de nombreuses pièces d’architecture ou d’équipement de la maison ont également vu le jour: épis de faîtage, chatières de toit . . . <

Les bleus de Puisaye

Aux XVI et XVIIème siècles, parallèlement aux grès utilitaires émaillés au laitier, a existé une production particulière: Les bleus, plus communément appelés « bleus de Saint-Vérain », même si l’on sait qu’ils furent produits dans toute la Puisaye. Il s’agit en effet de l’émaillage à l’oxyde de cobalt, destiné à une clientèle de seigneurs fortunés, notamment au sud de la Puisaye, à St Amand, la famille de Rochechouart, puis à la bourgeoisie.

La grande partie de la production en grès bleu azuré, est le plus souvent une production utilitaire de vaisselle courante certe luxueuse et souvent décorée mais destinée au service de la table d’une clientèle aristocratique de haut rang, les pièces les plus remarquables reçoivent des décors très élaborés, à l’iconographie typique de la Renaissance française : gourdes plates ou bouteilles de mariage, carreaux de parement …, Tous sont décorés de blasons, masques, cordelettes, petits animaux. . . obtenus par moulage, gravure ou modelage à la main.

L’origine de cet émail bleu est probablement issu du verre, en effet le site de fouille du Bois-Bardelet livre de petits éclats de verre, des gouttes, mais surtout de petits tessons de verre, sans doute du verre de rebut de vitrerie. Les potiers ont-ils en fait réalisé leur glaçure, très vitreuse d’aspect, avec les déchets de verre d’une verrerie ? Il semble bien que oui même s’il est impossible d’affirmer que ce fut une pratique exclusive, car l’approvisionnement en matière « première » à savoir le safre où le minerai de cobalt n’est pas à négliger. En tout cas cette vielle activité verrière, prolongée au XVIIème et en Puisaye même, pourrait très bien expliquer la répartition du bleu de la deuxième période.

La disparition des Rochechouart de la scène poyaudine aurait dû entraîner la disparition définitive du bleu, ce qui ne fut pas le cas puisqu’il réapparaît après cinquante ans d’inactivité durant la première moitié du XVIIème siècle.

En effet l’on voit qu’une seconde phase de production, moins façonnée, reconnaissable à un émail souvent plus foncé et plus dense, propose épis de faîtage, écritoires, pichets trompeurs, bénitiers…, mais la prestigieuse vaisselle d’apparat ne retrouve pas son rang. Inconcevable au XVIème siècle, les pièces sont signées et datées par le potier, montrant une certaine indépendance de l’artisan vis-à-vis du destinataire. Comme au siècle précédent, des traces partielles de bleu existent sur les pièces usuelles ; souvent déposé sur une anse ou près du déversoir, il protège et décore les points les plus sensibles.

La vaisselle bleue sous sa forme décorée disparaît totalement supplantée par la faïence et la porcelaine. Sous une forme non décorée, on retrouve une utilisation occasionnelle sur quelques assiettes à aile large jusqu’au début du XVIIIème siècle. Dans tous les cas il s’agit de pièces non décorées et rarissimes. Manifestement, si les potiers de cette époque ont encore quelque possibilité de réaliser de la glaçure bleue, c’est avec une grande parcimonie et surtout que le goût en est passé depuis longtemps.

La technique du potier

De nombreuses carrières d’argile ont été exploitées du nord au sud de La Puisaye. La terre est extraite de la carrière par puits, arrosée puis piétinée par le « marcheux », homme chargé de travailler la pâte à l’aide de ses sabots jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Ainsi pétrie, la terre est tranchée pour former des mottes calibrées, prêtes à être façonnées.

La poterie traditionnelle de Puisaye est traditionnellement tournée. Elle n’est jamais moulée, à l’exception des bleus de Puisaye. La technique, du tournage, découlant des traditions médiévales, consiste a poser une motte d’argile sur un plateau en rotation, actionné par une roue lancée par un bâton ou par le pied du potier. Cette dernière technique ne fut en usage que tardivement et pour les petites pièces. Intervient alors le travail d’ansage. La pièce ainsi travaillée est séchée sur des planches.

Rappelons que le grès, naturellement étanche, n’exige pas d’émaillage. De nombreuses pièces utilitaires présentent donc un état brut. Mais toute une partie de la production est habillée d’un émail. Pour des raisons esthétiques, mais plus probablement pour des raisons pratiques car la surface lisse de l’émail facilite le nettoyage. Le laitier est l’émaillage le plus souvent utilisé dans la poterie traditionnelle de grès de Puisaye. Plus rare, l’émaillage à la cendre de bois est parfois fortuit lors du chargement des fagots dans le four. Il donne un aspect cendré à la pièce. Enfin, l’oxyde bleu de cobalt.

La cuisson s’effectue dans un énorme four « couché » qui permet d’atteindre la température de cuisson nécessaire pour vitrifier partiellement l’argile dans la masse et la rendre dure et imperméable. Alimenté par du bois, ce four abrite une grande quantité de pièces savamment empilées. La cuisson dure entre quatre et huit jours car la montée en température du feu doit être progressive : d’abord douce « le petit feu », puis élevée soit 1 200° à 1 400° C environ. Le défournement s’effectue une semaine plus tard après un complet refroidissement du four.

Photos Musée du Grès, St-Amand-en-Puisaye

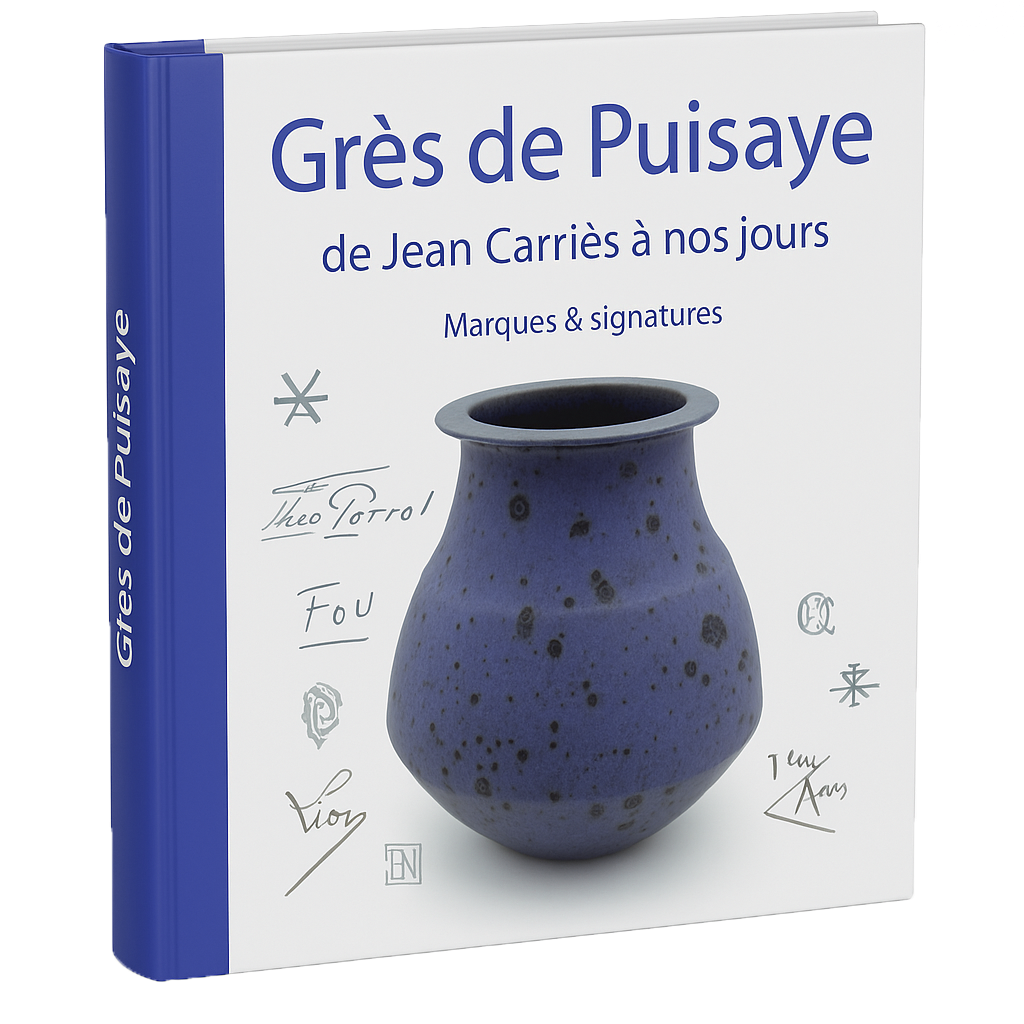

Découvrez l’ouvrage de référence sur la céramique de Puisaye

Retrouvez toutes les biographies, archives inédites et signatures réunies dans un livre unique.

Avec plus de 350 pages illustrées retraçant l’histoire et le savoir-faire, et plus de 200 noms répertoriés, cet ouvrage s’impose comme un véritable guide pour amateurs, collectionneurs et professionnels.