Médecin de famille, tel était le terme employé à l'époque pour désigner un médecin généraliste. Issu d'une famille d'agriculteurs, le docteur Paul Mallet s'installe à St Amand en 1935. Ancien combattant de 1914, il fit Verdun et était titulaire de la légion d'honneur à titre militaire. Curieux de tout, il se prit de passion pour ce petit bout de territoire qu'est la Puisaye. Les compétences qu'il avait acquises dans tous les domaines qu'il affectionnait : sciences et histoire, art et artisanat, philosophie et poésie, archéologie avaient franchi les frontières locales ; on venait le consulter comme un patriarche d'un peu partout de France ou de l'Etranger. Par l'ampleur et la précision de ses connaissances historiques, il représentait l'ancienne race des érudits de province dont il faut bien admettre, après un temps de dédain, qu'ils sont pour beaucoup dans la mémoire des peuples.

Cet attachement à la terre des ancêtres, lié à un véritable tempérament d'esthète, l'avait poussé dès ses débuts à s'intéresser à la poterie de Puisaye. Ses recherches l'avaient conduit à identifier et localiser la production de grès émaillé au bleu de cobalt qu'il baptisa « bleu de St-Vérain », vocable que chacun depuis a adopté et qui restera comme un hommage à son inventeur.

Dans le domaine de la poterie son savoir était immense ; les lieux, les dates, les techniques de fabrication, les auteurs des pièces artistiques notamment pour les artistes de l'Ecole de Carriès n'avaient plus de secret pour lui. Infatigable chercheur, il parcourait la campagne au cours de ses visites professionnelles, questionnant les anciens du pays, consultant archives et vieux documents, il n'avait de cesse d'enrichir son savoir.

Tout au long de sa vie, le docteur Mallet se constitua une collection hors du commun, elle rassemblait d’exceptionnelles pièces de céramique locale, des faïences nivernaises et auxerroises et toutes sortes d’objets témoins de leur temps. Au décès de son épouse, Mme Suzanne Marchand, deux ventes aux enchères furent nécessaires pour disperser ces trésors accumulés.

Humaniste, il aimait ces gens de la Puisaye, écologiste avant l'heure il défendit avec véhémence tout ce qui pouvait porter atteinte à l'originalité et à l'intégrité de la Puisaye. Il fut président dès l'origine du Syndicat d'Initiative, membre de la Société Archéologique de l'Yonne, président d'honneur de l'exposition organisée par Charles Gaudry « 400 ans de poterie en Puisaye » et membres de bien d'autres sociétés savantes.

Auteur de très nombreux articles de presse dans le Régional de Cosne, le journal du Centre ou l'Yonne Républicaine ; il écrivit également dans la revue « la céramique moderne ». Paradoxalement, il ne fit paraître aucun ouvrage sur ses centres d'intérêt. Mais ces quêtes de notre « petite histoire locale » ne resteront pas vaines ; d'autres chercheurs approfondiront et continueront son travail après lui ; pour ne citer que les plus représentatifs, Alice de Vinck et Marcel Poulet seront de ceux-là. ( texte B. Nesly ; extraits du « Régional de Cosne » )

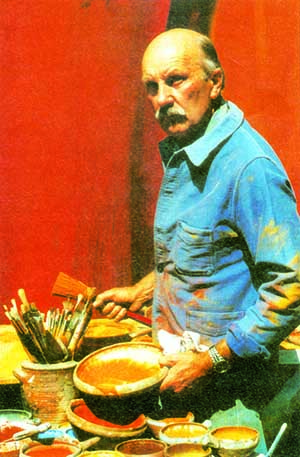

Marcel POULET (né à TOUCY (Yonne) en 1936)

Un lien existe bel et bien entre le chercheur, conférencier, auteur d’ ouvrages d’art et d’histoire locale et l'artiste peintre en quête d’expression du geste créateur. A n'en pas douter, le terroir, son terroir, la PUISAYE en est le fil conducteur.

En 1969, accompagné de son épouse enseignante, il démissionne de son poste à la SNCF, quitte la capitale et rejoint son pays natal dans l'Yonne.

La Puisaye, pays des bois, des haies, des ocres et de l'argile, des superstitions et des sorciers deviendra son nouveau lieu de vie.

Dès lors il se consacre professionnellement à la peinture. Délaissant la figuration de ses débuts, il oriente alors sa démarche vers une certaine abstraction non dénuée de symboles à partir de thèmes comme le village, les greniers, et parfois récurrents comme, surtout, l’arbre, dont il utilise les constructions et les rythmes. Dès 1964, il a déjà abandonné la technique à l’huile pour la tempera (colles) et l’ocre et autres terres colorantes guidé dans cette démarche par l’exemple des peintures murales des églises de la Puisaye.

Par la suite, ses créations picturales des années 1980/2000 voient pour ainsi dire disparaître cette figuration sous-jacente ; sa démarche s’oriente plus radicalement vers l’abstraction pour revenir ces derniers temps à une expression graphique réaffirmée se déployant vers un horizon proche de l'infini. Dans le domaine de la gravure, Marcel POULET a réalisé de nombreuses médailles fondues en étain pur souvent en référence à la PUISAYE, ses sites et ses monuments ; mais il a travaillé aussi sur des commandes de villes ou d’ associations sportives ou autres. Il a œuvré encore dans les domaines de l’aquarelle, du fusain, des papiers ocrés collés, de la sérigraphie (affiches estampes et albums) et de la linogravure (albums).

Sa peinture est en fait la traduction du sens vers lequel il tendra constamment : la quête de l’émotion par le Beau. Revenu en PUISAYE, il a retrouvé cette esthétique dans les formes, la matière et l’épiderme des poteries communes endormies au fond des caves et des greniers de son enfance. Il n’a cessé d’affirmer que ces objets utilitaires ne peuvent laisser indifférent quiconque possède un minimum de sensibilité et que certains – au même titre que les grès aristocratiques produits dans les mêmes endroits au XVIe siècle - méritent le nom d’œuvre d’art, proche en cela de conceptions extrême-orientales mais aussi d’une opinion maintes fois affirmée par Paul Mallet, l’érudit-esthète de Saint-Amand-en-Puisaye qu’il a bien connu .

Pris dans le jeu de la collecte de pièces et la volonté d’en tirer un maximum de données, Marcel POULET s’investira pleinement dans une recherche à tous les niveaux : archives départementales de l’Yonne et de la Nièvre, archives communales et privées, lieux de production, écoute des anciens potiers ou de leurs familles, prospections de surface sur des sites oubliés conduisant parfois à des sondages et fouilles archéologiques en collaboration avec des archéologues (bois Bardelet sur la commune de Saint-Vérain (Nièvre), lieudits des Bardollats et de l’Étang malade (Moutiers, Yonne). Ces années de quête, menées en parallèle avec la carrière du peintre, aboutiront à la publication de près d’une dizaine d’ouvrages constituant, avec de nombreux articles et conférences, une solide base documentaire au bénéfice des chercheurs, collectionneurs et amateurs de ces grès poyaudins témoins de l’une des grandes traditions céramiques françaises.

Membre de la société des sciences de l’Yonne, créateur de l’association d’études et de recherches du Vieux-Toucy (1961), toujours en recherche, Marcel POULET a marqué de son empreinte ce terroir particulier qu'est la PUISAYE.

1978 - Arbre - 100 x 100 cm

1995 - Géologie - 150 x 150 cm

2015 - Territoire - 150 x 150 cm